Xiaomi prépare son offensive pour le MWC 2026 : ce qui attend le marché européen

Le rendez-vous barcelonais du Mobile World Congress 2026 s’annonce particulièrement dense pour Xiaomi. Comme souvent avec le constructeur pékinois, la stratégie de déploiement international diffère sensiblement de celle adoptée sur son marché domestique. Si l’Empire du Milieu profite traditionnellement de gammes exhaustives, l’Europe devra composer avec une sélection plus ciblée, mais non moins ambitieuse, centrée sur les Xiaomi 17 et 17 Ultra, ainsi que sur la nouvelle génération de tablettes Pad 8.

Une gamme de smartphones recalibrée pour l’international

La segmentation de Xiaomi reste fidèle à ses habitudes : tout ce qui brille en Chine ne traverse pas forcément les frontières. Pour cette cuvée 2026, les consommateurs français devront faire l’impasse sur les versions 17 Pro et 17 Pro Max, le fabricant ayant décidé de ne lancer que le modèle standard et l’Ultra sur le Vieux Continent.

Au-delà de cette sélection restreinte, quelques ajustements techniques sont à prévoir, notamment au niveau de l’autonomie. Le Xiaomi 17 Ultra destiné à nos contrées embarquerait une batterie de 6 000 mAh, contre 6 800 mAh pour son homologue chinois. Un retrait surprenant qui ne semble pourtant pas alléger l’appareil, puisque celui-ci conserverait son embonpoint avec 223 grammes sur la balance et une épaisseur de 8,29 mm.

Esthétique et finitions : les choix chromatiques se précisent

Le design reste un argument de poids pour la marque, qui déclinera son modèle Ultra en trois coloris principaux : noir, blanc et un « vert étoilé » au fini légèrement scintillant. Si les utilisateurs chinois ont droit à une variante violette, celle-ci ne semble pas au programme de la version globale pour l’instant. Parallèlement, le Xiaomi 17 Leica Edition, pièce maîtresse pour les amateurs de photographie mobile, se limitera à une sobriété classique avec des finitions noires et blanches.

La gamme Pad 8 s’invite dans les bagages de Xiaomi

La véritable surprise de ce lancement pourrait venir de la présence simultanée de la série Xiaomi Pad 8 lors de la conférence. Selon plusieurs fuites, notamment relayées par l’informateur Sudhanshu Ambhore, les tablettes ne resteraient pas cantonnées à la Chine. Les Pad 8 et Pad 8 Pro profiteraient ainsi d’une visibilité mondiale avec des fiches techniques qui n’ont rien à envier aux ordinateurs portables d’entrée de gamme.

Ces tablettes, certifiées IP54 pour la résistance aux éclaboussures, se déclineront en bleu, vert et gris. Côté performances, la version standard s’appuierait sur une puce Snapdragon 8s Gen 4, tandis que la version Pro monterait en gamme avec le Snapdragon 8 Elite. Les deux modèles partagent toutefois un écran de 11,2 pouces d’une définition 3,2K, cadencé à 144 Hz, idéal pour la consommation de contenus en Dolby Vision ou HDR10.

Des configurations solides pour tous les usages

Les récentes données issues des étiquetages énergétiques confirment les capacités de stockage attendues. La Pad 8 sera proposée en versions 128 Go ou 256 Go avec 8 Go de RAM. Pour plus de polyvalence, la Pad 8 Pro grimpera jusqu’à 512 Go de stockage et 12 Go de mémoire vive. Malgré une batterie commune de 9 200 mAh, la différence se jouera sur la vitesse de récupération : 45W pour le modèle de base contre 67W pour la version Pro.

L’ensemble de ces appareils devrait être propulsé par HyperOS 3, basé sur Android 16, avec une intégration massive de fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle. Il ne reste plus qu’à attendre l’ouverture du MWC pour confirmer si ces caractéristiques techniques, déjà très prometteuses sur le papier, permettront à Xiaomi de s’imposer face à une concurrence toujours plus féroce sur le segment premium.

Maîtriser son environnement Windows : entre gestion des mises à jour forcées et retour aux fondamentaux bureautiques

La relation entre Windows 10 et ses utilisateurs a toujours été teintée d’une certaine ambivalence. Si les mises à jour déployées par Redmond sont essentielles pour combler des failles de sécurité critiques ou corriger des bugs persistants, leur caractère parfois intrusif agace. Qui n’a jamais pesté contre un redémarrage inopiné ou, pire, l’apparition d’un écran bleu de la mort suite à une update mal digérée par le système ? Pour beaucoup, reprendre le contrôle de sa machine est devenu une priorité, tout comme le souhait de s’affranchir des modèles par abonnement pour les logiciels du quotidien. Voici comment stabiliser votre système d’exploitation et vous équiper durablement à moindre coût.

Une trêve temporaire via les paramètres classiques

Pour ceux qui souhaitent simplement repousser l’échéance sans mettre les mains dans le cambouis, Windows 10 offre une solution native, bien que limitée. Cette méthode permet de suspendre les mises à jour obligatoires jusqu’à une date précise, offrant un répit bienvenu. Pour ce faire, il faut se diriger vers les « Paramètres », puis la section « Mise à jour et sécurité » et enfin cliquer sur « Options avancées ». Un menu déroulant permet alors de sélectionner une date butoir.

Cependant, cette stratégie a ses limites. Une fois la date atteinte, le système exigera l’installation de la dernière version avant de vous autoriser à suspendre de nouveau le processus. C’est une solution de dépannage, utile mais pas définitive, d’autant que l’option de suspension est souvent proposée par défaut pour une durée déterminée.

Le blocage définitif via l’éditeur de stratégie

Pour une tranquillité d’esprit totale, il faut se tourner vers des outils plus avancés. L’éditeur de stratégie de groupe locale permet de couper le cordon de l’automatisation jusqu’à ce que vous décidiez, de votre propre chef, de lancer une installation. La manipulation requiert d’ouvrir le menu Démarrer et de taper gpedit.msc (ou de rechercher « Modifier la stratégie de groupe locale »).

Le chemin à suivre est ensuite précis : Configuration ordinateur > Modèles d’administration > Composants Windows > Windows Update. En double-cliquant sur « Configuration du service Mises à jour automatiques », une fenêtre s’ouvre où il suffit de cocher « Désactivé ». Dès l’application de ce paramètre, votre machine cessera toute initiative autonome.

Il est important de noter que cela ne vous coupe pas des correctifs de sécurité : la recherche manuelle reste fonctionnelle. Un tour dans les paramètres pour cliquer sur « Rechercher des mises à jour » suffira à installer les derniers patchs, mais uniquement lorsque vous l’aurez décidé. Si l’envie vous prend de revenir au comportement par défaut, il suffira de repasser l’option sur « Non configuré ».

Une gestion plus fine des notifications

Si le blocage total vous semble trop radical, cette même interface gpedit .msc permet une approche plus nuancée. En sélectionnant « Activé » dans la configuration du service, vous accédez à des options de personnalisation. Le choix le plus pertinent est souvent « Notifier les téléchargements et installations automatiques ».

Cette configuration transforme Windows en un système qui propose au lieu d’imposer. Vous êtes alerté de la disponibilité d’une mise à jour, mais le téléchargement ne démarre qu’avec votre aval. D’autres options permettent également de planifier les installations à des horaires précis, évitant ainsi que votre PC ne redémarre en plein travail.

S’équiper sans s’abonner : l’alternative Office 2021

Cette volonté de reprendre la main sur son outil informatique ne s’arrête pas au système d’exploitation. Elle concerne aussi les logiciels. À l’heure où le « tout abonnement » devient la norme, beaucoup regrettent l’époque où l’on achetait une licence une bonne fois pour toutes. C’est exactement ce que propose actuellement une offre sur Microsoft Office Professionnel 2021 pour Windows.

Loin des promesses marketing sur le « futur de la productivité », cette suite répond à un besoin pragmatique : ouvrir et éditer les fichiers que tout le monde utilise, sans avoir à louer son logiciel mois après mois. Proposée aux alentours de 35 dollars (au lieu du tarif habituel dépassant les 200 dollars), cette licence perpétuelle comprend les piliers de la bureautique : Word pour le traitement de texte, Excel pour les données, PowerPoint pour les présentations et Outlook pour la gestion des mails. La suite inclut également OneNote, Publisher, Access ainsi que la version gratuite de Teams.

Ce qu’il faut savoir avant d’investir

Il est crucial de comprendre ce que cette offre implique pour éviter toute déconvenue. Il ne s’agit pas de Microsoft 365 : vous n’aurez pas de stockage cloud évolutif ni de fonctionnalités connectées avancées. La licence est liée à un seul appareil et non à votre compte Microsoft, ce qui signifie qu’elle est « ancrée » à la machine sur laquelle vous l’installez.

De plus, des contraintes techniques existent. Cette version est conçue exclusivement pour Windows 10 ou 11 (incompatible avec Windows 7 ou 8) et nécessite un écran avec une résolution minimale de 1280×800. Attention également aux utilisateurs de machines virtuelles comme Parallels Pro : cette licence n’est pas compatible avec la virtualisation. Enfin, une fois l’achat effectué, vous disposez d’un délai de 7 jours pour activer la clé. C’est une solution idéale pour ceux qui considèrent leur PC Windows comme un outil de production stable et qui souhaitent s’équiper durablement sans la pression récurrente des abonnements.

Xiaomi : une menace grandissante pour Tesla sur le marché de la voiture électrique

Le géant de la tech Xiaomi, connu pour ses smartphones, a fait une entrée spectaculaire sur le marché automobile il y a à peine un an. Son premier véhicule, la berline SU7, est déjà un succès commercial retentissant, défiant les pronostics et prouvant que le passage de l’électronique à l’automobile peut être une réussite fulgurante.

Une technologie de batterie promettant de pulvériser les records

Alors que le succès de la SU7 se confirme, Xiaomi prépare déjà la suite et ne cache pas ses ambitions de dominer le secteur grâce à une innovation technologique majeure. Les informations qui nous parviennent du site chinois 36kr indiquent que la future « Xiaomi Car » pourrait être proposée en deux versions, se distinguant principalement par leur batterie.

La première serait équipée d’une batterie LFP (Lithium Fer Phosphate) « Blade » du constructeur BYD, une technologie reconnue pour sa fiabilité et sa sécurité. Cependant, c’est la seconde version qui suscite le plus d’intérêt. Elle embarquerait une batterie Qilin, conçue par le géant CATL. Cette dernière repose sur une technologie NMC innovante qui intègre les cellules directement dans le châssis du véhicule. Cette approche permet une densité énergétique exceptionnelle, promettant une autonomie d’environ 1000 kilomètres en une seule charge. De plus, elle offrirait une recharge ultra-rapide, passant de 10 % à 80 % en seulement 10 minutes.

À titre de comparaison, la Tesla Model S Grande Autonomie affiche 652 km, tandis que la Model 3 Performance atteint 530 km. Bien que Xiaomi ne soit pas le premier à atteindre ce cap symbolique des 1000 km – la Nio ET5 l’a déjà fait –, cette proposition technologique positionne clairement la marque comme un concurrent très sérieux.

Des chiffres de vente qui confirment l’ambition

Le succès de Xiaomi n’est pas qu’une promesse technologique ; il se traduit déjà dans les chiffres. En août, la startup a fait son entrée pour la première fois dans le top 10 du marché chinois des véhicules à énergie nouvelle (NEV), une catégorie qui inclut les véhicules 100 % électriques et les hybrides rechargeables. Avec un total de 36 396 unités livrées sur le mois, Xiaomi démontre une capacité de production impressionnante.

La berline SU7, malgré une légère baisse par rapport à juillet, s’est écoulée à près de 20 000 exemplaires en août. Ce tassement s’explique par le lancement du nouveau crossover YU7, qui a immédiatement trouvé son public avec 16 548 livraisons, après un démarrage à un peu plus de 6 000 unités en juillet.

Le géant américain Tesla dans le viseur

Cette montée en puissance place Xiaomi en confrontation directe avec le leader du marché, Tesla. Le même mois, la firme américaine a vendu 57 152 voitures en Chine. Si l’écart reste significatif, la trajectoire de Xiaomi est fulgurante. Pendant que les ventes de Tesla connaissent un ralentissement à l’échelle mondiale, y compris en Chine, Xiaomi gagne rapidement des parts de marché. Le nouveau crossover YU7, en particulier, s’annonce comme un concurrent redoutable pour le best-seller de Tesla, le Model Y.

Les clés d’une réussite qui déjoue les pronostics

La réussite de Xiaomi est d’autant plus remarquable qu’elle contredit le célèbre mantra d’Elon Musk : « les prototypes sont faciles, la production est difficile ». Là où de nombreuses startups, y compris des géants comme Apple ou Dyson, ont échoué et où des entreprises comme Rivian ont brûlé des milliards sans atteindre une rentabilité claire, Xiaomi a réussi du premier coup.

Plusieurs facteurs expliquent ce succès. L’expérience de Xiaomi dans la production de masse de produits électroniques complexes est un atout, mais la véritable différence réside probablement dans son ancrage dans l’écosystème industriel chinois. La marque a non seulement vendu un nombre record de son premier modèle, mais vise déjà à atteindre un flux de trésorerie positif d’ici la fin de l’année, une performance que peu d’acteurs de l’industrie automobile peuvent revendiquer aussi tôt dans leur histoire.

La Maison-Blanche envisage de substituer le Bitcoin à l’or dans ses réserves stratégiques

Le gouvernement américain pourrait être à l’aube d’un changement de paradigme majeur concernant sa politique sur les actifs numériques. Une nouvelle orientation stratégique, proposée par la Maison-Blanche, suggère de considérer le Bitcoin comme un actif de réserve équivalent à l’or. Cette annonce intervient dans un contexte de forte volatilité pour les cryptomonnaies, dont les cours ont récemment chuté suite à la publication d’indicateurs d’inflation américains plus élevés que prévu.

Une nouvelle doctrine pour les actifs numériques

Un groupe de travail de la Maison-Blanche sur les actifs numériques a récemment publié un rapport de 160 pages intitulé « Renforcer le leadership américain dans la technologie financière numérique ». Élaboré avec la participation des principaux départements et agences fédérales, dont le Trésor, le département du Commerce, la Securities and Exchange Commission (SEC), la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) et la Réserve Fédérale (Fed), ce document propose une refonte complète de l’approche américaine.

La recommandation la plus audacieuse est de développer une stratégie permettant aux États-Unis d’acquérir davantage de Bitcoins pour les intégrer à leurs réserves stratégiques. Le rapport insiste sur le fait que cette politique doit être mise en œuvre sans recourir à de nouvelles enveloppes budgétaires ni à une augmentation des impôts, afin de ne pas peser sur les contribuables américains. Bien que les méthodes de financement ne soient pas explicitement détaillées, les experts du secteur estiment que le gouvernement pourrait réallouer une partie de ses actifs existants, notamment en vendant une portion de ses réserves d’or pour acheter des Bitcoins. Le gouvernement américain, qui détient actuellement environ 200 000 Bitcoins, a réaffirmé son intention de ne pas les vendre et de les conserver comme un actif de réserve à long terme, au service des objectifs politiques nationaux.

Cadre réglementaire : entre interdiction et innovation

Le rapport officialise également une position ferme contre la création d’une monnaie numérique de banque centrale (MNBC). Conformément à un décret présidentiel et à une loi adoptée par la Chambre des représentants, la Réserve Fédérale ne pourra pas émettre ou gérer unilatéralement une monnaie numérique ; une telle initiative nécessiterait au préalable une législation spécifique votée par le Congrès.

Parallèlement, l’administration clarifie le statut des stablecoins adossés au dollar. La loi « GENIUS », récemment signée par le Président, instaure un cadre réglementaire précis pour ces actifs, avec des exigences claires en matière de licences, de réserves, de transparence et de protection des consommateurs. Les stablecoins sont désormais classés comme une catégorie d’actifs distincte, et non comme des valeurs mobilières ou des matières premières.

Le document préconise également une approche plus ouverte de la part des régulateurs bancaires. Il leur est demandé de ne pas restreindre l’accès aux services pour l’industrie des cryptomonnaies, mais plutôt d’appliquer des exigences de fonds propres qui reflètent fidèlement les risques associés. L’objectif est d’apporter plus de clarté et de transparence aux processus d’obtention de licences bancaires et d’accès aux comptes maîtres de la Fed, tout en soutenant l’innovation, notamment via des réglementations sur mesure pour les logiciels de portefeuilles entièrement décentralisés.

Lutte contre la criminalité et clarifications fiscales

La stratégie de lutte contre les activités illicites est également redéfinie. Plutôt que des mesures de répression générales qui pourraient freiner l’activité légitime, l’accent sera mis sur des « enquêtes ciblées », favorisées par un meilleur partage d’informations entre les secteurs public et privé.

Sur le plan fiscal, l’administration s’engage à clarifier plusieurs zones d’ombre, notamment le traitement des plus-values latentes sur les actifs numériques dans le calcul de l’impôt minimum des sociétés, la fiscalité des revenus issus du staking et du minage, ou encore les transactions de wrapping et unwrapping. L’application des règles sur les ventes fictives (wash sales) et la possibilité d’accorder des avantages fiscaux sont également à l’étude.

Selon Kang Bong-ju, expert au Centre Financier International, « ce rapport signale une orientation clairement pro-entreprise, visant à intégrer les actifs numériques dans le cadre légal tout en assouplissant la réglementation sur leur émission et leur circulation ». Il note cependant que « l’allègement des obligations de lutte contre le blanchiment d’argent pourrait compliquer l’identification des acteurs malveillants ». La pérennité de cette politique après un éventuel changement d’administration reste la principale incertitude.

Le marché réagit à l’inflation américaine

Cette potentielle réorientation stratégique intervient alors que le marché des cryptomonnaies fait face à une forte turbulence. Le 15 août, vers 10h00, le Bitcoin s’échangeait autour de 118 000 $, en baisse de plus de 4 % sur 24 heures. La veille, il avait pourtant battu son record historique en dépassant les 124 200 $. L’Ethereum a suivi une tendance similaire, chutant d’environ 3 % pour s’établir à 4 580 $, après avoir frôlé les 4 770 $.

Cette correction brutale s’explique par la publication, le 14 août, de l’indice des prix à la production (IPP) américain pour le mois de juillet. Celui-ci a augmenté de 0,9 % par rapport au mois précédent, déjouant largement les prévisions des analystes qui tablaient sur une hausse de 0,2 %. Considéré comme un indicateur avancé de l’inflation des prix à la consommation, cet indice a ravivé les craintes inflationnistes.

Avant cette publication, des données macroéconomiques plus faibles avaient renforcé l’espoir que la Réserve Fédérale abaisse ses taux d’intérêt dès le mois de septembre. Ces anticipations avaient provoqué un afflux de capitaux vers les actifs à risque comme les cryptomonnaies, entraînant leur envolée. Cependant, les chiffres de l’IPP ont douché cet optimisme. Selon l’outil FedWatch du CME Group, la probabilité d’une baisse des taux en septembre a reculé, tandis que la possibilité d’un maintien des taux au niveau actuel a refait surface, passant de 0 % à 7,9 %. Ce changement de perspective a suffi à inverser la tendance sur le marché des cryptomonnaies.

Un bar secret à Paris : L’Épicier, une expérience cachée à ne pas manquer

À Paris, les bars cachés, aussi appelés speakeasy, continuent de séduire malgré la popularité croissante des terrasses dès que le soleil pointe le bout de son nez. L’Épicier, une nouvelle adresse discrète mais prometteuse, en est la preuve vivante. Situé rue Notre-Dame de Nazareth, ce bar singulier est dissimulé derrière la façade anodine d’une épicerie de quartier.

Un concept signé par une équipe expérimentée

Derrière ce lieu original, on retrouve Marie, Yoan et Tacos, les créateurs du célèbre Lavomatic. Le trio récidive avec un nouveau bar insolite, imaginé comme un passage secret derrière un étal d’épicerie. Mais attention, pour y accéder, il ne suffit pas d’ouvrir une seule porte : une fois l’entrée franchie, une seconde porte dissimule le véritable joyau du lieu.

Une ambiance chaleureuse et décalée

Dès les premiers pas dans L’Épicier, le décor surprend. Au plafond, des lanternes colorées flottent dans une atmosphère tamisée. Le sol est recouvert de tapis orientaux, et les assises varient entre tabourets classiques, balançoires suspendues pour les amateurs d’originalité, et petits sièges bas installés face à des banquettes garnies de coussins moelleux. Les tables basses, quant à elles, sont détournées de leur usage premier, ornées de véritables panneaux STOP, apportant une touche décalée et urbaine à l’ensemble.

Une carte aux accents orientaux

Côté cocktails, la carte propose une véritable invitation au voyage. Les noms des créations évoquent des contrées lointaines, à l’image du mystérieux « Rawhajpoutalah », une composition audacieuse mêlant sirop maison de fève tonka et café, jus de citron, blanc d’œuf, fleur d’oranger, liqueur Kahlúa, whisky et quelques gouttes d’un bitter old fashioned signé Fee Brothers.

Autre coup de cœur : le « Tété du Bled », véritable hommage à la culture marocaine. Présenté dans une théière traditionnelle et accompagné d’un petit verre, ce cocktail mêle habilement Oleo saccharum de citron vert, menthe marocaine fraîche, rhum cubain, soda maison au thé à la menthe et un subtil spray d’absinthe Pernod. Il peut être dégusté en solo ou partagé, selon l’envie.

Une adresse confidentielle mais prometteuse

L’Épicier ne devrait pas rester dans l’ombre bien longtemps. Son concept soigné, son ambiance immersive et sa carte inventive en font déjà l’un des bars les plus intrigants du moment dans la capitale. Une adresse à découvrir sans tarder pour les amateurs de lieux cachés et d’expériences hors du commun.

4G et LTE : quelles véritables différences ?

Les termes 4G et LTE sont souvent utilisés de manière interchangeable, ce qui peut prêter à confusion. Pourtant, il existe bel et bien des différences notables entre ces deux technologies mobiles, tant en matière de normes que de performances. Décryptage d’une distinction plus complexe qu’il n’y paraît.

Des standards multiples derrière la 4G

Lorsque l’Union internationale des télécommunications (UIT) a défini les critères techniques de la 4G en 2008, plusieurs technologies ont été regroupées sous cette appellation. Parmi elles, le WiMAX, la HSPA+ et la LTE. Toutefois, ces premières versions n’atteignaient pas encore les débits exigés pour être considérées comme de la “vraie” 4G selon les normes IMT-Advanced.

C’est avec l’arrivée de la LTE-Advanced et de la norme WirelessMAN-Advanced que les véritables performances 4G ont commencé à être atteintes. La LTE-Advanced est une évolution de la LTE classique, proposant des débits beaucoup plus élevés et une meilleure efficacité dans la gestion du réseau.

Pourquoi la LTE a-t-elle été appelée 4G ?

Malgré des performances inférieures, la LTE a pu bénéficier de l’étiquette “4G” pour des raisons essentiellement commerciales. À l’époque, de nombreux opérateurs avaient déjà investi massivement dans cette technologie. L’UIT a donc autorisé l’usage du terme “4G” pour ces réseaux, bien qu’ils ne respectaient pas encore totalement les exigences techniques. D’où l’apparition des expressions “fausse 4G” pour la LTE classique, et “vraie 4G” pour la LTE-Advanced et ses successeurs.

Des différences de débits notables

La LTE dite “classique” permet des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 100 Mbps et des vitesses de téléversement pouvant atteindre 50 Mbps. En comparaison, la LTE-Advanced, considérée comme de la “vraie 4G”, peut monter jusqu’à 1 Gbps en téléchargement et 500 Mbps en upload. Soit une différence de performance majeure, notamment pour les usages gourmands en données comme le streaming 4K ou les jeux en ligne.

Et la 4G+ dans tout ça ?

Avec la diversification des appareils et des infrastructures, les opérateurs ont introduit différentes catégories techniques pour désigner les performances réelles atteignables. Cela a conduit à la création de termes simplifiés comme 4G+, voire 4G++, qui correspondent à des évolutions intermédiaires entre la LTE et la LTE-Advanced.

Voici un aperçu des principales catégories et de leurs débits théoriques :

-

Catégorie 4 : 150 Mbps en téléchargement, 50 Mbps en upload

-

Catégorie 7 : 300 Mbps / 100 Mbps

-

Catégorie 9 : 450 Mbps / 50 Mbps

-

Catégorie 10 : 450 Mbps / 100 Mbps

-

Catégorie 12 : 600 Mbps / 100 Mbps

Ces chiffres représentent des vitesses maximales en conditions optimales. En réalité, peu d’utilisateurs atteignent ces sommets avec un smartphone en situation de mobilité. Les 1 Gbps promis par la LTE-Advanced ne sont réellement accessibles qu’en utilisant un point d’accès fixe à faible mobilité, comme une box 4G très haut débit.

Une avancée continue vers la 5G

En résumé, la LTE est une norme précurseure de la 4G, tandis que la LTE-Advanced en est l’expression la plus aboutie. Si les deux peuvent être appelées “4G”, elles ne proposent pas les mêmes performances. L’introduction de la 4G+ a permis aux opérateurs de mieux distinguer les niveaux de débits offerts, en attendant que la 5G prenne définitivement le relais avec des vitesses encore plus élevées et une latence réduite.

Sony WH-1000XM3 : un casque audio toujours au sommet à prix réduit

Le casque Sony WH-1000XM3 continue de s’imposer comme une référence incontournable parmi les modèles sans fil à réduction de bruit. Malgré l’arrivée de versions plus récentes, ce modèle reste l’un des meilleurs choix pour ceux qui recherchent une expérience audio de haute qualité sans nécessairement opter pour le tout dernier cri.

Le WH-1000XM3 séduit par un équilibre parfait entre performance, confort et prix. Il fait toujours figure de rival direct du Bose Headphones 700, avec lequel il partage de nombreuses qualités, à l’exception d’une fonctionnalité absente : la connexion Bluetooth multipoint. Pour le reste, Sony a su marier ingénierie sonore de haut niveau et confort d’utilisation dans un casque résolument moderne.

Un son immersif et une réduction de bruit impressionnante

La force majeure de ce casque réside dans sa capacité à isoler l’utilisateur de son environnement. Grâce à son processeur QN1 et ses deux microphones intégrés, la réduction de bruit active s’ajuste intelligemment aux conditions ambiantes. Que vous soyez dans un train, un avion ou un bureau bruyant, le WH-1000XM3 atténue les nuisances tout en laissant passer les informations importantes comme les annonces dans les gares ou les aéroports.

Côté qualité sonore, Sony confirme son expertise avec un rendu audio clair, équilibré et puissant. Le casque prend en charge plusieurs codecs haute résolution comme LDAC, AptX et AptX HD, assurant ainsi une restitution fidèle du son, que ce soit en streaming ou via fichiers audio locaux.

Design soigné et confort longue durée

Disponible en noir ou en argent, le WH-1000XM3 arbore un design élégant et sobre. Sa structure circum-auriculaire épouse parfaitement la forme des oreilles, offrant à la fois une bonne isolation passive et un confort remarquable, même lors de longues sessions d’écoute.

Les coussinets en mousse à mémoire de forme, légers et bien ventilés, contribuent également à cette sensation de confort. Ce casque est pensé pour l’usage quotidien, que ce soit dans les transports, au travail ou à la maison.

Une autonomie impressionnante et des fonctions intelligentes

Le casque offre jusqu’à 38 heures d’écoute continue, de quoi tenir plusieurs jours sans recharge. En cas d’urgence, une charge rapide de seulement 10 minutes via le port USB-C permet de récupérer jusqu’à 5 heures d’autonomie.

L’oreillette droite est équipée d’une surface tactile qui permet de gérer la lecture, les appels ou encore d’accéder à l’assistant vocal. Le WH-1000XM3 est compatible avec Google Assistant, rendant les commandes vocales simples et intuitives.

Un excellent rapport qualité-prix

Avec l’arrivée de nouvelles générations, le prix du WH-1000XM3 a considérablement baissé, le rendant encore plus attractif. C’est l’un des rares casques à offrir une telle combinaison de technologie, de confort et de qualité sonore dans cette gamme de prix.

Que vous soyez mélomane exigeant ou simplement en quête d’un casque performant pour vos trajets quotidiens, le Sony WH-1000XM3 reste un investissement judicieux. Son efficacité, sa robustesse et son prix devenu plus accessible en font une valeur sûre sur le marché de l’audio haut de gamme.

Montmartre : nos meilleures adresses de restaurants à ne pas manquer

Montmartre, véritable emblème de la capitale, continue de séduire les visiteurs venus des quatre coins du monde. Entre ses ruelles pavées, ses escaliers légendaires, ses monuments emblématiques comme le Sacré-Cœur, le Moulin Rouge ou encore le Moulin de la Galette, le quartier offre une atmosphère unique, à la fois pittoresque et authentique.

Pour ceux qui s’y aventurent, la promenade de la place des Abbesses à la place du Tertre promet un charme indéniable. Mais explorer Montmartre, ça creuse ! Heureusement, ce quartier perché sur les hauteurs de Paris regorge d’adresses gourmandes. Voici une sélection de restaurants qui valent le détour, qu’on soit Parisien ou touriste de passage.

L’Hôtel Particulier Montmartre : un havre de paix végétal

À l’abri de l’agitation urbaine, dissimulé derrière le passage du Rocher de la Sorcière, l’Hôtel Particulier Montmartre propose une parenthèse enchantée. Dans une ancienne demeure appartenant à la famille Hermès, ce lieu confidentiel abrite un jardin luxuriant, une terrasse paisible et une table bistronomique raffinée. Du petit-déjeuner au dîner, en passant par le brunch du week-end ou les cocktails en soirée, ce cadre verdoyant est idéal pour se ressourcer.

Bistrotto : l’Italie à petit prix

Rafael Dos Santos, déjà connu pour sa taverne portugaise Sapinho, propose avec Bistrotto une incursion gourmande en terres italiennes. Avec un menu déjeuner dès 12 €, ce bistrot italien à l’ambiance chaleureuse séduit par ses plats généreux et savoureux. Une belle adresse pour se régaler sans se ruiner, en plein cœur de Montmartre.

Le Boréal : la nouvelle adresse tendance signée Top Chef

Imaginé par Philippine Jaillet et Charles Neyers, tous deux candidats de l’édition 2025 de Top Chef, Le Boréal se présente comme un café-bistrot à l’esprit résolument moderne. Le matin, on y savoure un café de qualité ; le midi et le soir, une cuisine de bistrot inventive ; et le week-end, un brunch copieux ravit les gourmands. Le lieu se distingue aussi par son engagement écoresponsable.

Sapinho : une taverne portugaise sur les hauteurs

Sapinho, niché sur les hauteurs de la butte Montmartre, respire la convivialité. Ce restaurant aux accents portugais authentiques propose une cuisine généreuse, à déguster dans une ambiance chaleureuse. On y retrouve les saveurs de Lisbonne sans quitter Paris, dans un cadre simple et accueillant.

L’Almanach Montmartre : entre bistronomie et art

À la croisée des chemins entre gastronomie et création artistique, L’Almanach Montmartre offre une expérience culinaire originale. Installé au sommet de la butte, ce restaurant allie cuisine bistronomique et programmation culturelle. Expositions, performances et bons petits plats se côtoient dans un esprit de partage et de découverte.

Quelle imprimante 3D choisir en 2025 ? Comparatif des meilleurs modèles pour débutants et passionnés

La démocratisation des imprimantes 3D a transformé le rêve en réalité : chacun peut désormais concevoir ses propres objets à la maison. Grâce à une technologie devenue plus accessible et des prix en baisse, l’impression 3D séduit un public toujours plus large. Que ce soit pour réaliser des pièces techniques, des prototypes, des objets décoratifs ou des figurines, il existe un modèle adapté à chaque usage. Voici une sélection de trois imprimantes 3D qui se démarquent par leurs performances, leur fiabilité et leur rapport qualité-prix.

Creality Ender 3 V2 Neo : une référence pour débuter

La Creality Ender 3 V2 Neo est pensée pour les utilisateurs souhaitant s’initier à l’impression 3D dans les meilleures conditions. Préassemblée à 95 %, elle peut être opérationnelle en une dizaine de minutes. Cette version améliorée de la célèbre Ender 3 est équipée d’un extrudeur Bowden tout en métal, plus robuste et offrant une meilleure force d’extrusion. Le châssis a lui aussi été renforcé pour plus de stabilité durant l’impression.

L’extrudeur dispose d’une molette facilitant l’insertion et le retrait du filament. Compatible avec les filaments PLA, ABS et PETG, cette imprimante offre une précision de 100 microns et peut atteindre une vitesse d’impression de 120 mm/s. Le volume maximal est de 220 x 220 x 250 mm.

Son écran couleur de 4,3 pouces (non tactile) propose une interface revisitée, permettant de visualiser les modèles et gérer les impressions directement sur l’appareil. On appréciera également sa carte mère silencieuse, son plateau chauffant et sa plaque PEI magnétique qui facilite le retrait des objets imprimés.

-

Filaments : PLA, ABS, PETG

-

Volume d’impression : 220 x 220 x 250 mm

-

Vitesse maximale : 120 mm/s

-

Dimensions : 438 x 424 x 472 mm

-

Précision : 100 microns

-

Systèmes compatibles : Windows, Mac, Linux

-

Poids : 7,8 kg

Anycubic Kobra Neo : l’efficacité à prix doux

L’Anycubic Kobra Neo est une imprimante FDM particulièrement intuitive, idéale pour les débutants mais aussi adaptée aux utilisateurs plus expérimentés. Prémontée en grande partie, elle se distingue par un extrudeur Direct Drive capable d’atteindre 260 °C, assurant une compatibilité avec plusieurs types de filaments : PLA, ABS, PETG et TPU.

Elle dispose d’un plateau chauffant recouvert de PEI et d’un système de nivellement automatique en 25 points, garantissant une impression uniforme dès les premiers essais. Son volume d’impression est de 220 x 220 x 220 mm, pour une vitesse maximale de 100 mm/s. Elle intègre un petit écran de 2,4 pouces pour piloter l’impression en toute simplicité.

-

Filaments : PLA, ABS, PETG, TPU

-

Volume d’impression : 220 x 220 x 220 mm

-

Vitesse maximale : 100 mm/s

-

Dimensions : 490 x 445 x 443 mm

-

Précision : 100 microns

-

Systèmes compatibles : Windows, Mac, Linux

-

Poids : 7 kg

Elegoo Mars 3 : la précision de l’impression résine

Pour ceux qui recherchent une précision supérieure, la Elegoo Mars 3 est une imprimante 3D à résine particulièrement recommandée. Semi-assemblée, elle est simple à installer et très conviviale. Grâce à sa technologie mSLA, elle propose une résolution XY de 35 microns, permettant d’obtenir des impressions d’une grande finesse, idéale pour les miniatures ou les prototypes détaillés.

Son écran LCD monochrome Ultra 4K de 6,66 pouces affiche une résolution de 4098 x 2560 pixels, garantissant une définition très précise. Le volume d’impression est certes plus modeste (143 x 89 x 175 mm), mais largement suffisant pour des créations de petite taille. Le logiciel ChituBox Pro, livré avec l’imprimante, permet de gérer les modèles avec efficacité, et l’appareil fonctionne également de manière autonome via un port USB.

-

Consommable : résine mSLA

-

Volume d’impression : 143 x 89 x 175 mm

-

Vitesse : 1,5 à 3 secondes par couche

-

Dimensions : 478 x 413 x 485 mm

-

Résolution XY : 35 microns (4098 x 2560 px)

-

Épaisseur de couche : 100 microns

-

Systèmes compatibles : Windows, Mac, Linux

-

Poids : 5,2 kg

Conclusion

Que vous soyez débutant ou amateur éclairé, l’offre actuelle en matière d’imprimantes 3D vous permet de trouver un modèle adapté à vos besoins. La Creality Ender 3 V2 Neo, l’Anycubic Kobra Neo et l’Elegoo Mars 3 couvrent chacun des usages différents, allant de l’apprentissage ludique à la réalisation de pièces extrêmement détaillées. L’impression 3D n’a jamais été aussi accessible — il ne vous reste plus qu’à choisir celle qui vous accompagnera dans vos créations.

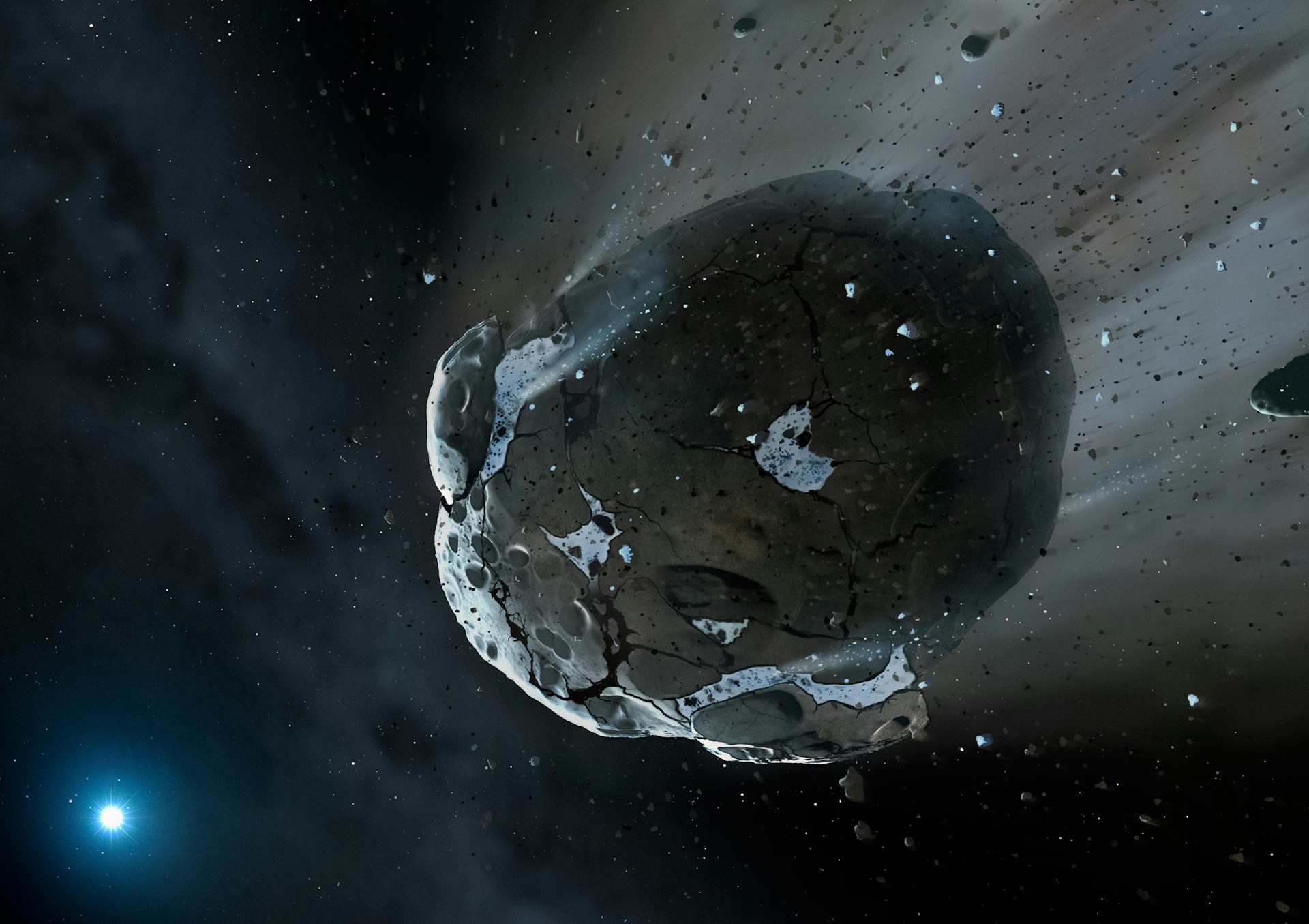

La sonde Lucy de la NASA capture une image rapprochée d’un astéroïde à la forme étrange

La sonde spatiale Lucy de la NASA a effectué avec succès un survol rapproché de son deuxième astéroïde cible au cours du week-end, révélant des images étonnantes de sa forme allongée et de sa structure à double lobe.

L’astéroïde en question, baptisé Donaldjohanson en hommage à l’anthropologue ayant découvert les fossiles de l’ancêtre humain Lucy, s’est avéré être une binaire de contact. Cela signifie qu’il s’agit d’un objet composite résultant de la fusion de deux corps célestes plus petits lors d’une collision lente. La NASA a décrit sa forme particulière, marquée par des crêtes au niveau de son « cou » étroit, comme ressemblant à deux cornets de glace emboîtés.

« L’astéroïde Donaldjohanson présente une géologie remarquablement complexe », a déclaré Hal Levison, planétologue à l’Institut de recherche sud-ouest (Southwest Research Institute) et chercheur principal de la mission Lucy. « L’étude approfondie de ces structures nous apportera des informations précieuses sur les éléments constitutifs et les processus de collision qui ont mené à la formation des planètes de notre système solaire. »

Le 20 avril, Lucy est passée à seulement 960 kilomètres de Donaldjohanson, prenant une photo toutes les deux secondes environ pendant le survol. Ces images ont confirmé la nature binaire de contact de l’astéroïde. Par ailleurs, les mesures révèlent que Donaldjohanson est légèrement plus grand que ce que l’on pensait, atteignant une longueur de près de 8 kilomètres pour une largeur maximale de 3,5 kilomètres.

Cette rencontre, qui a eu lieu pendant le week-end de Pâques, intervient trois ans et demi après le lancement de la sonde et 17 mois après son premier survol de l’astéroïde Dinkinesh et de sa mini-lune, Selam. Fait remarquable, Selam s’est lui aussi révélé être une binaire de contact.

Pour les scientifiques, ces deux survols dans la ceinture principale d’astéroïdes — située entre les orbites de Mars et de Jupiter — ne sont qu’un prélude à l’objectif principal de la mission Lucy : l’étude détaillée des astéroïdes troyens de Jupiter. Ces corps célestes sont piégés de manière stable dans des points de résonance de l’orbite de Jupiter, en raison de la forte influence gravitationnelle de la planète géante. Aucune sonde n’a encore jamais approché un astéroïde troyen.

Tom Statler, scientifique du programme Lucy à la NASA, souligne que la qualité des premières images témoigne des « capacités impressionnantes » des instruments embarqués. « Le potentiel de Lucy à révéler de nouveaux chapitres de l’histoire de notre système solaire, lorsqu’elle atteindra les astéroïdes troyens, est immense », a-t-il affirmé.

Au cours des prochaines semaines, les scientifiques vont récupérer, traiter et analyser les données issues des différents instruments de la sonde : une caméra monochrome, une caméra couleur, un spectromètre infrarouge et un spectromètre thermique. D’ici là, Lucy poursuivra sa traversée de la ceinture d’astéroïdes, où elle passera la majeure partie de l’année.